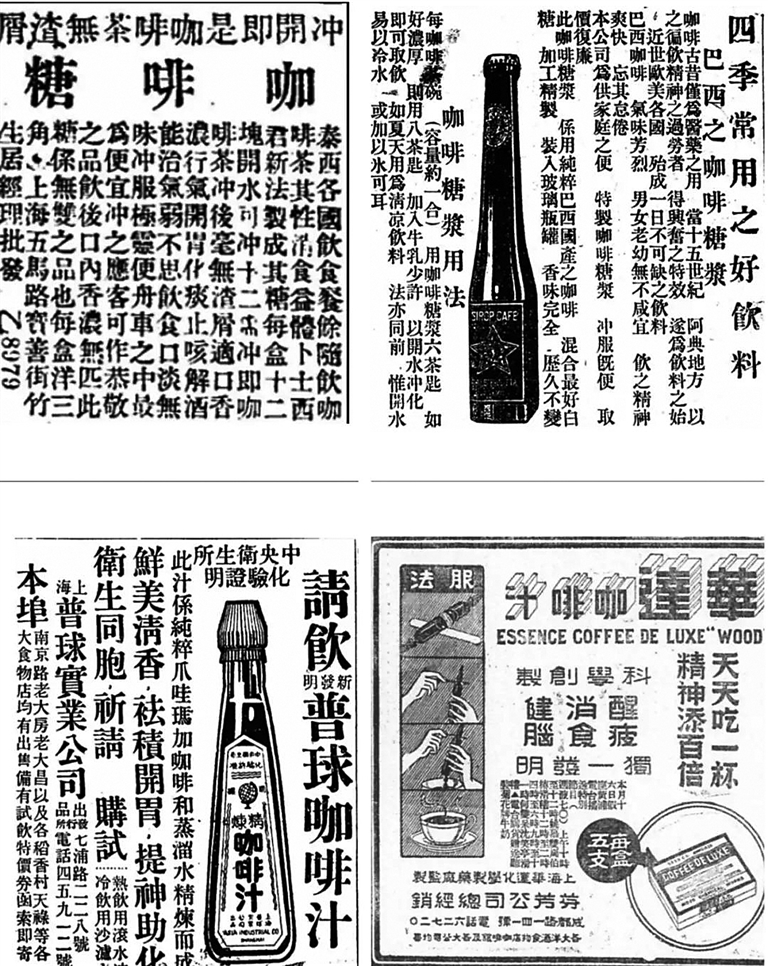

民国时期沪上报纸刊载的咖啡广告。 资料图

周惠斌

咖啡发源于非洲的埃塞俄比亚。coffee一词的通用汉译名“咖啡”,最早见于1819年马礼逊编纂的《华英字典》,但在清末的报刊书籍中,它另有五花八门的译名,如“茄菲”“珈琲”“考非”“高馡”“磕肥”“枷榧”等,不一而足。

林则徐编译的《四洲志》中,至少有“架非”“加非”“架飞”三种写法。1866年,为培训服务于洋商和传教士的中国人学会烤面包、做西点、煎牛排、煮咖啡,美国南浸信会传教士高第丕的夫人,用汉语编写了一本私家食谱《造洋饭书》,介绍了268种西菜、西餐的做法,书中将咖啡译为“磕肥”。1873年9月22日,《申报》刊登《电报英京巨银行闭歇事乃系讹传》一文,将咖啡译为“加非”;1875年11月10日刊载的一篇《轻生说》中,首次出现“咖啡”二字。1887年刊印的《申江百咏》中,有一首竹枝词“几家番馆掩朱扉,煨鸽牛排不厌肥。一客一盆凭大嚼,饱来随意饮高馡”,将咖啡译作“高馡”。直到1920年代后期,coffee才有了相对统一的译名“咖啡”。

作为舶来品,咖啡传入中国,是在鸦片战争之前。彼时,清王朝闭关锁国,通商口岸仅广州一个。1836年前后,在今天的广州十三行服装批发市场附近,丹麦人开设了一家西茶餐厅,以浓郁的咖啡香味吸引了众多外国顾客,成为广州、也是中国第一家经营咖啡的场所,标志着中国咖啡文化的开端。

1843年上海开埠后,咖啡最迟在1844年进入上海。据一册名为《OR7400各号验货》记载,1844年5月18日,“第19号船,公正行进口枷榧豆5包,每包70斤……”而当年在上海,购买咖啡豆的唯一途径是拍卖行。彼时,上海还没有独立的咖啡馆,仅外国人开设的一些饭店、夜总会、俱乐部中才设有咖啡室,如1846年对外经营的礼查饭店,咖啡室即附设于旅馆之中。《上海通志》记载,1853年,英国药剂师劳惠霖在大马路(今南京东路)花园弄1号开办老德记药店,以经营欧美成药为主,兼营医疗器械、化妆品、烟酒、糖果、冷饮等,但所提供的咖啡,最初却被老上海人视为“咳嗽药水”。

19世纪下半叶,上海的番菜馆(西餐馆)开始以餐后饮料——咖啡招揽顾客,引得国人纷纷尝鲜,《申报》曾在1876年刊登番菜馆的咖啡广告。据《清稗类钞·西餐》记载,1883年,位于今福州路、山东路口的“一品香番菜馆”,是上海第一家由中国人开设的西餐馆,餐后供应“咖啡一盏”,从此,到番菜馆吃西餐、喝咖啡成为一种时尚。上海第一家真正意义上的咖啡馆,是1886年公共租界内的虹口咖啡馆,但只向海员开放。1906年,福州路上的宝利咖啡店,是上海第一家正式对中国人开放的独立咖啡馆。

1920年代后,营业性咖啡馆在上海大量涌现,逐渐形成规模化的街区咖啡馆。其中,著名的有卡尔顿咖啡馆、皇家咖啡馆、特卡琴科兄弟咖啡馆、惠尔康咖啡室、沙利文咖啡馆、上海珈琲馆和公啡咖啡馆等,它们多由法、俄、意、日侨民和到上海避难的犹太人开设,主要分布在被称为“小彼得堡”的霞飞路(今淮海路)、“神秘之街”的北四川路(今四川北路)和“小维也纳”的汇山路(今霍山路)等三个区域。随着咖啡文化的日益普及,咖啡开始被中国人广泛接受并喜爱,成为与茶相媲美的饮品,以致不同形态的咖啡,如咖啡粉、咖啡霜、咖啡糖、咖啡汁、咖啡茶、咖啡糖浆等,走进了千家万户……1926年,《兴华》杂志报道,上海每年购入咖啡约在千万元以上。

与此同时,咖啡在广州、天津、汉口、北京等城市也日渐兴盛。民国时期,北京西单的英林咖啡馆、东安市场的国强咖啡馆,以及葆荣斋咖啡馆,是老北京的三大咖啡馆。1935年,北京学生掀起“一二·九”运动,总指挥部就设在西单一家咖啡馆的二楼。

抗日战争胜利后,小型咖啡馆在上海骤然增多,从南京路外滩至静安寺,沿线有咖啡馆30余家。到1946年10月,整个上海有咖啡馆186家,加上西餐馆,喝咖啡的场所多达297家。

百年来,浓郁的咖啡与都市人群摩登洋气的消费观念不断融合,充满异国情调的咖啡馆,更是见证了传统与现代、东西方文化在现代都市的邂逅乃至水乳交融,成为市民聚会聊天、休闲社交的活动空间。

(作者系上海市崇明区博物馆副研究馆员)