新建的中和大桥上有掇魁桥的雕画。裕明 摄

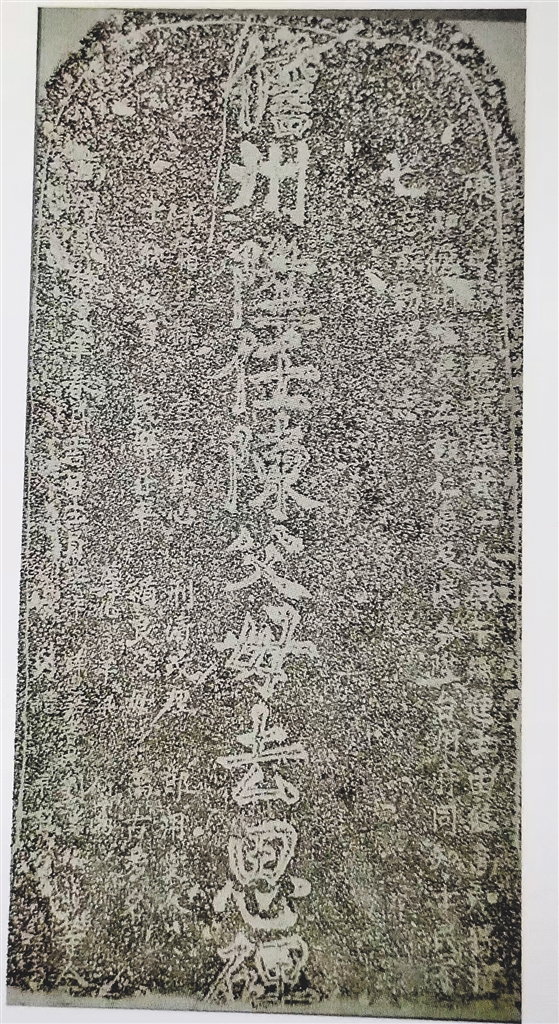

去思碑拓片。韩国强 摄

■ 韩国强

万历十四年(1586),陈节从临高县升任儋州知州。民国《儋县志》载:陈节“能移风易俗。公余之暇。尝与士子课文论诗,教化孝悌忠信,而风为之一整焉。其惠政仁声播炙人口。”陈节知儋州五载,仁惠及民,儋州百姓对他念念不忘,感激立碑,“奉祀贤宦祠”。

掇魁桥记

万历《儋州志》共收录两篇同名《掇魁桥记》,分别为陈节和许子伟撰。

陈节的《掇魁桥记》其实是明代官员工程纪事,表达知州陈节惠民的高尚情操。文中首先记叙过江无桥给百姓带来的不便与危害。其中写道:“凡四方往来者,率搴裳以济。冬春水浅,犹未甚病,每遇秋淋水涨,多罹没溺……”江水上涨,过江的人常常有被淹没溺死的危险。陈节看到此情此景于心不忍。

记文接着记叙,他到任的第二年(1587),“见其遗址有十七眼尚在,毅然思以沿旧址而再造之。计其宽有二十余丈。说者谓,此水浩荡汹涌,已经前人架木构造,而竟以漂流也。又越此水而上百步,有新冲江一条,无桥不可济,且支流直射本州城后,诸生议塞江流培龙脊以护之。”当时,陈节考虑,工程浩大、花费巨大,而自己俸禄微薄,内心暗自觉得困难。况且当时正值官员考核时期,农事也正繁忙。于是重建大桥的事就暂时搁置了。

到了第二年(1588)冬天,乡贤陈西野、李莲池前来请求说:古代兴建大工程,必定要发动大众。大家需要的桥,可以由大家合力建成。我们愿意早晚监督工程,为士绅百姓做表率。他们建议既然江流分成三条支流,本应建三座桥,不如将桥址移到上游,合建一座大桥。官道从东面进入,依然堆筑沙墩来堵塞直冲城池的水流,挖取塘泥来填补“龙脉”,可以一举两得。陈节考虑他们的建议,并勘察了合适的地点,决定在上游建桥。

政令一出,“民咸欢欣鼓舞,相率伐木运石,不匝月,木聚成林,石积若丘。”木料石料备齐之后,便引导江水向西流,从东面开始施工。万历十七年(1589)二月全部桥墩落成,往来百姓开始感受到顺利渡江的便利,不再有过去撩衣涉水的忧虑了。可惜,当年八月新桥就被山洪冲垮。

万历十七年(1589)冬天,陈节又率领众人召集工匠,准备大量格木,完全改用石块砌筑。桥孔数量如旧,但桥身加高了二尺。砌石和打桩的规模也都比前次增加一倍。每个桥墩的上游方向加打四尺长的木桩,下游方向加打二丈长的木桩,以防备急流冲刷。两岸的堤防亦同时修筑,东岸堤防砌筑四十六丈,西岸堤防砌筑七十二丈。桥面上修筑了高高的马道,以防洪水漫溢。桥旁斜铺了引水通道,方便人们取水。桥西直冲州城的六十多丈支流,城东低陷损毁的八丈河道都进行了培土填筑加固。

陈节费尽两年的精力,在同仁鼎力支持下,终于获得这条便利的通道。他将新桥命名为“掇魁桥”,以此作为儋州士子高中魁首,如蛟龙腾飞的吉兆。

义学记

万历《儋州志》也收录两篇同名的《义学记》,分别为杨起元和陈节撰。

古儋义学,原称许氏义学,为明代给事中、琼山进士许子伟于万历十七年(1589)建。杨起元《义学记》记载:许子伟“未遇时,儋人延为子弟师者数载,恋恋不能舍。许君嘉其意,常对众誓言曰:‘予倘有一日之遇,当出馆谷费,建义学,永为若等讲习之地,以成海滨邹鲁之风。’”意思是说,在他未考取功名时,儋州人聘请他做子弟的老师已有好几年,大家对他十分留恋,舍不得他离开。许君感念他们的诚意,常常当众发誓说:“我将来如果有一天能考取功名,一定拿出我教书所得的积蓄,建立一所义学,永远作为你们讲习学问的地方,以此成就海滨地区像孔子故乡邹鲁那样的文明风尚。”又据陈节《义学记》载:“丙戌岁,先生登进士,职使垣,奉命理海忠介后事(护送海瑞的灵柩回海南安葬)。事竣,己丑夏,适践旧盟,捐金购土城地,鸠工庀费,门堂两舍,视诸生才力责成之。”意思是说,万历十四年(1586),先生高中进士,任职御史台,奉命处理海瑞后事。事毕后,万历十七年(1589)夏,践行昔日约定,捐资购置义学用地,募集工匠及各项费用,兴建门堂斋舍,依据诸生才学资质因材施教。”

许氏义学于万历十七年(1589)夏开工,到了秋天就落成。“门三楹,堂五楹,两舍如堂数,垣盖数十丈有奇。”这“垣盖”(围墙),“乃州循良守陈公助成之”(则是当地贤良的州守陈节帮助完成的)。

许氏义学落成,许子伟十分高兴,为讲堂题名“中和位育”,寄托他办学的深思熟虑——不仅仅以科举来教导儋州人,而要追求圣贤之道。

创办义学,杨起元感慨地说:“许君不吝啬捐出自己的俸禄,父老乡亲和子弟们不吝啬出钱出力,知州陈节和州学训导梁广誉也不吝啬花费心力。”

其实,陈节不仅为建义学“不吝啬花费心力”,据万历《儋州志》载,知州陈节、陈荣选,及提学孙秉阳等还助银七十两买椅校月牙田、义学前坎脚田、追牙等田各一处,以解决先生的薪俸和生童的补助费用。

去思碑

《儋州升任陈父母去思碑》碑文收入民国《儋县志》,石碑原立于州城(今中和镇)东门内贤宦祠,今已移置东坡书院新建的碑廊。

儋州士民将知州陈节喻为父母,可见百姓对他的尊敬。“去思碑”,也叫德政碑,是古代百姓为离任官员所立的纪念碑,体现其政绩与民心。

《儋州升任陈父母去思碑》分为三部分:

右侧碑文:冰霜其操,岂第其心。刑清政理,节用爱人。士欣其教,民乐升平。循良父母,万古芳名。

碑文赞陈节品格:操守如冰霜般高洁,心怀宽广如春日和煦;赞其政绩:刑罚清明,政务有序,节俭用度,仁爱百姓;赞其影响:学子敬仰其教化,民众安享太平盛世。最后由此结论:如此贤明仁德的父母官,必将流芳万世!

左侧碑文:陈父母,讳节,号振源,晋江人。庚午乡进士,由临高知县擢升知儋州,莅任五载,仁惠及民,今升台州府同知,士民不忍忘,勒碑以志。

碑文介绍陈节简历。从碑文得知陈节庚午年,即明隆庆四年(1570)考中举人(乡进士),由临高知县擢升知儋州,又在儋州任职五载,仁德惠泽百姓,如今升任台州府同知。当地士人与民众感念其恩德,不忍忘怀,特立此碑以志纪念。

碑文字里行间充满儋州百姓对这位离任知州的歌功颂德,及眷念之情。