南宋名臣李光居琼十载

天涯随处好 乡居兴味同

海口市五公祠内的李光雕像。 李幸璜 摄

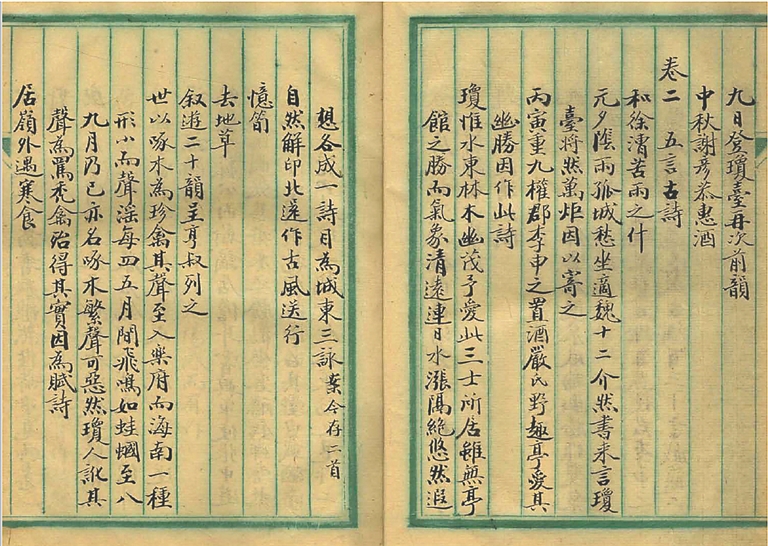

清末民初手抄本李光诗文集《庄简集》的内页。上海图书馆藏

■ 阮忠

南宋名臣李光(1078—1159),字泰发,越州上虞(今属浙江)人,生于北宋,少时不好戏耍而用心求学,宋徽宗崇宁五年(1106年)中进士,从此入仕,初任开化令即有政声,后知桂林阳朔县时,在水驿与李纲相遇,成为至交。北宋末年,金人进逼太原、汴京,李光力主抗金,南宋时官至参知政事,仍是坚定的抗金派,曾怒斥秦桧擅权误国,被贬。

绍兴十一年(1141年),李光64岁时被降职为建宁军节度副使,着藤州安置,3年后移置琼州,74岁时移置昌化,绍兴二十五年(1155年)十二月78岁时移置郴州,80岁时死于江州,赐谥“庄简”。

李光寓居海南十年,晨起安坐,抄书读书,从不懈怠。《宋史·李光传》说他在海南笔力精健,怡然自适。他初置琼州,有海南风物异中华之叹,与东坡居儋北归之际感叹“兹游奇绝”相似。移置昌化居儋州,有《儋耳病起偶题》《黎人二首》《春日偶题》等诗为证,他还在绍兴二十年(1150年)中秋节写的《水调歌头·独步长桥上》里说自己遭贬流转到了儋州,那一夜“风定潮平如练,云散月明如昼,孤兴在扁舟。笑尽一杯酒,水调杂蛮讴”。在海岛上除风物美景、民俗淳朴之外,还有浊酒、弈棋之乐,并自嘲闲居而得闲趣,可以再活七十年。

李光“平生忧道不忧贫”(《独居自遣一首寄厚之》),寄居孤岛,万里风波身犹一叶,想透了不过是终老海南。他劝被贬吉阳(今三亚崖州区)的胡铨,说人生虽遭此祸而居瘴烟之地,宜思长远事业,不必过于悲伤。这与李光的心境有关,他那时想到自己几十年宦海浮沉,沦落至此,何妨“弃置身外事,聊复乐俄顷。世方汹波澜,我心犹古井”(《九日登琼台再次前韵》),不再顾及世间名利及曲折波澜,心如古井一样平静。其中的缘由还有他受老庄、佛禅的影响,生活顺应自然,随遇而乐,经历过的事情就像脱去木屐一样。因此“天涯随处好,莫作楚囚悲”(《城北江岸独行成此诗,居人皆竹篱茅屋,无壁可题,归而书于此》),这一想法他在其他诗中也流露过,贬居海南,无须效楚囚悲泣离乡之苦。他还在《己巳重九小集拙诗,记海外风景之异,呈亨叔》里写道:“篱边菊好延陶令,坐上诗成戏孟嘉。随分清欢须酩酊,归时风帽任欹斜。”这“任欹斜”有东坡“一蓑烟雨任平生”的味道。

李光在海南,受苏东坡的影响很大。他出生时东坡是徐州太守,东坡1100年离琼北归,李光还在游学,第二年东坡病逝常州,李光没有见过东坡。李光上岛,在琼州先住驿馆,后迁居到东坡发现双泉的地方(今海口苏公祠),使他自然有“双泉情结”,吟诗作文多涉及双泉。他在《跋东坡<双泉诗>》里记东坡与双泉事:居双泉时,泉上亭宇已经破旧,儿子孟博、孟坚来探望他,对双泉做了修缮。东坡当年题的“泂酌亭”三字不见踪影,于是李光在民间寻访,最后在乡老朱景贶家找到东坡旧题,重新把它安放在亭上。

李光又在《琼州双泉记》记载东坡发现双泉以来的双泉事,说自己足不出户,在双泉居见泉水“清流滉漾,影摇窗扉,潺浚之声,夜到枕上”,别有一番快意,不禁把酒酌泉而歌。欣然自得,不觉身在万里之外,孤岛之中。因为双泉,李光写了《九月二日,自公馆迁居双泉,风物幽胜,作双泉诗二十韵》《自然使君屡督双泉诗,顾东坡绝唱在前,何敢轻作。今晨又辱佳章,因次韵为谢》等诗,前者说“入腹清而冽,丹田赖浇灌。甘寒胜钟乳,精洁可羞荐”,盛赞双泉水清纯可口;后者说“苏公经行地,亭宇稍葺整。方池湛寒碧,曾照东坡影”,见泉而思东坡,这时距离东坡离开双泉已经有四十多年了。

李光初到琼州,也感孤独。第一个元宵节,琼州太守请他去赴宴,他说自己老病不能前往,在家想象这一夜琼台上万灯照绮筵的景象,自己像苦行僧,茅庵一灯,孤独不眠。他受命从琼州迁至昌化儋州时,大家为他饯行,他写了《古风二首》,其一说自己在琼州的生活:“缅怀双泉居,风土信清美。床头挂海月,枕上听流水。夜棋招隐沦,浊酒会邻里。”这表明他很快融入了琼州百姓的生活圈,与大家和睦相处,怡然自得。临别他还写了《双泉亭》,以“他年莫忘痴顽老,曾是双泉旧主人”向人表白,在东坡之后,他也做过双泉的主人。

李光到儋州之后,又有了“载酒堂情结”。载酒堂是东坡当年和军使张中等人在黎子云家门口的池塘边建的,以品茶论道、酌酒吟诗。李光曾与琼士魏安石拄杖访载酒堂,在诗里写道:“缅怀东坡老,陈迹记旧痕。空余载酒堂,往事孰与论。”从此,“载酒堂”从此成为他诗歌中的常客。东坡在儋州写了《和陶田舍始春怀古二首》咏载酒堂,他在儋州找到东坡诗的真本,追和东坡诗韵,也写了两首,在其二里说“当年两黎老,能邀玉堂人。一往五十年,遗迹宛若新。”(《东坡载酒堂二诗,盖用渊明<始春怀古田舍>韵,遂不见于后集。予至儋始得真本,因追和其韵》)这里说的“玉堂人”是东坡。宋代翰林院又称“玉堂”,东坡也称自己是玉堂人。李光看到载酒堂,感慨黎子云兄弟对东坡的邀约,如今遗迹依旧,自生思念。

李光还在《载酒堂》诗中怀念东坡,将自己与唐代的李白、杜甫、韩愈、柳宗元相提并论,特别提及“六一老人”欧阳修看了东坡的科考文《刑赏忠厚之至论》后,欣赏东坡的才学,说要辟开一条路让他出人头地。如今东坡已离开五十年了,在海南留下了许多遗墨残篇。这些遗墨残篇在明清两代不断有人编辑,至今有多种版本的《海外集》或《居儋录》传世。李光还在《二月三日,作真率会游载酒堂,呈坐客二首》其一写道:“郊外初闻黄栗留,仲春风物渐和柔。杀鸡炊黍成真率,挈榼携棋得胜游。聊欲劝君终日醉,未须悲我十年流。朝来已换轻衫窄,酒尽何妨典破裘。”

李光在海南有一些写给赵鼎、李纲、胡铨、陈伯厚等人的书信,他对陈伯厚说:“平生守道,遇所当为,虽鼎镬刀锯在前不避。”(《与陈伯厚书》)这是李光的真性情,他一直不愿向金人妥协也是出自本性。他写给胡铨的信达27封之多,在信中叙说日常生活、自我志趣。当时胡铨被贬吉阳,李光调侃说吉阳的生活物质条件好于儋州,如羊肉、大米都比海南其他州郡要丰富,且鱼蟹多而便宜,有这些好吃的东西,人生还要求什么呢?李光在儋州的生活较苦,终日以芋头为食,胡铨给他寄白酒和鱼酱,令李光十分感激。

李光对胡铨说,自己年近八旬,被贬岭海,本来距离死亡就很近了,但那些贪图私利的人还不满意,毫无根据地给他罗织罪名,妄加陷害,殊不知自己“此身已在生死之外,但付之一笑耳”(《与胡邦衡书》其七)。人生坦荡,所以他能像东坡一样,化艰难为快乐,思想仍然坚定。

李光和胡铨都在当地兴教办学,李光说:“吉阳,天下至陋穷处,今学者彬彬,知所尊仰,何陋之有?”(《与胡邦衡书》其九)称道胡铨在吉阳兴学给当地带来的变化,并说“吉阳之居,公之不幸,而一时士类之幸也”(《与胡邦衡书》其十)。他居儋也是如此,其《昌化军学记》提到自东坡居儋有《游学舍诗》(即东坡《和陶示周掾祖谢·游城东学舍作》)之后的五六十年来,儋州文学风气之盛,与福建、浙江等地无异。他放逐至此,经常与士子以文字相交,而当地的学人又喜欢与他共游。他还请胡铨用汉隶题写了“昌化军学记”五个字,自己在琼州写的《泉州双泉记》,也请胡铨用汉隶书写,说我的记文写得不太好,但可借你的书法永久流传,你不妨在风和日暖之时,一挥而就。

李光在海南也怀乡,曾想到家乡的笋子,说“乡味不可忘,坐想空涎流”(《忆笋》),随后在《秋日题池南壁间》里说到自己抄书北窗、闲步桥东的居琼生活,“谁知万水千山外,亦与乡居兴味同”,乐于以海南为家乡,安于海南。他留下的大量诗文,果真是笔力精健。