儋州学正刘凤辉编撰《居儋录》

续接东坡“未了缘”

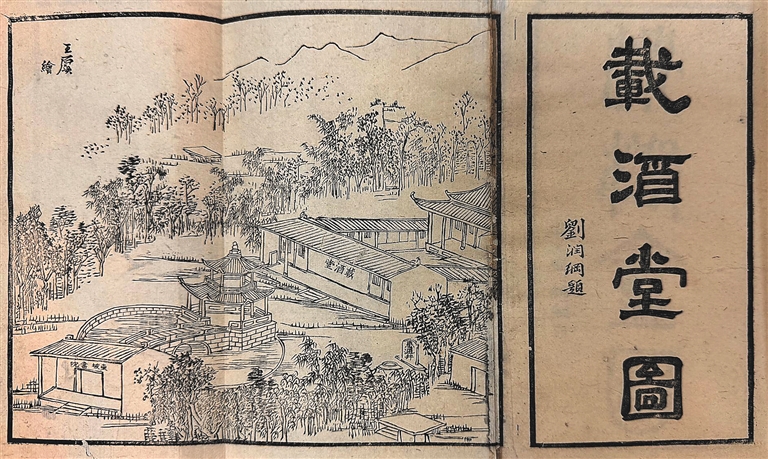

王岩绘《载酒堂图》。

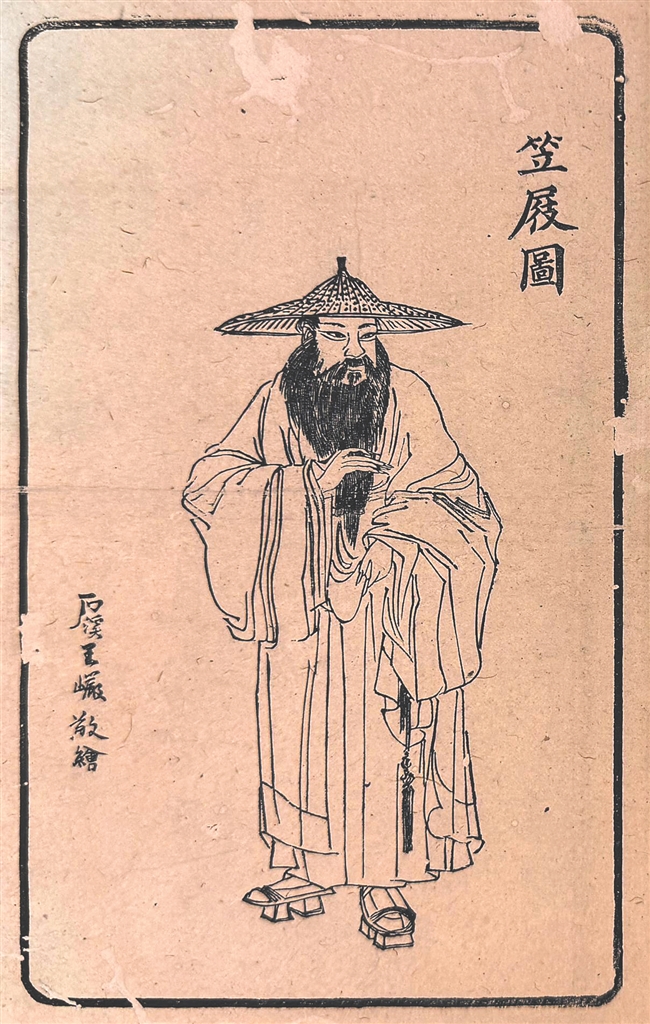

王岩绘《笠屐图》。本版图片均收录于刘凤辉编撰的《居儋录》,薛俊芳供图

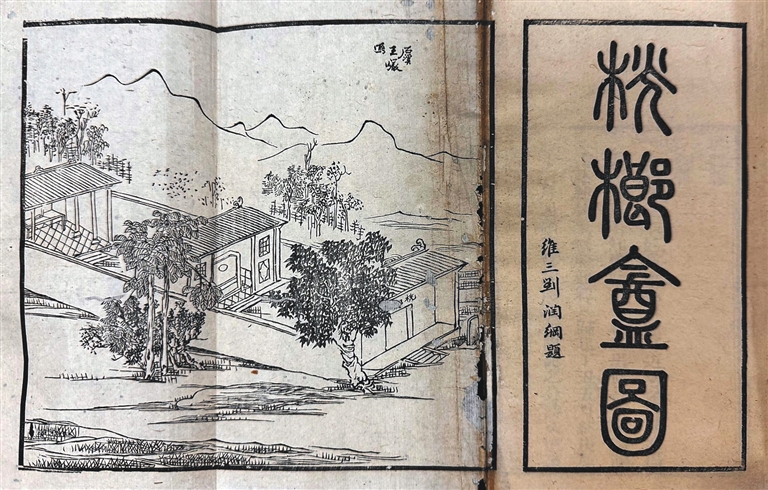

王岩绘《桄榔庵图》。

■ 薛俊芳

近代以前,专门编选苏轼海南诗文的文集,最早始于《遗思录》,惜已亡佚,编者、年代及体例均不可知。

明清两代,由海南籍或仕宦海南的士人编纂并传世的东坡海南诗文选本,目前可见的共有5部,即陈荣选、刘凤辉以“居儋录”命名和戴熺、樊庶、王时宇以“海外集”命名的选本。其中,第一部和最后一部都以《居儋录》命名。第一部于明万历二十三年(1595)由儋州知州陈荣选所辑,尽管该选本收录有限,但后经曾邦泰、王昌嗣与韩祐补修重刻,流传较久、影响较大。最后一部于光绪五年(1879)由儋州学正刘凤辉辑校,该选本在前人基础上另起炉灶、详加考订,堪称东坡海外集的集大成者。遗憾的是,刘凤辉编撰的《居儋录》在图书馆长期被束之高阁,鲜为人知。

粤东名宿 结缘东坡

刘凤辉的生平事迹主要散见于《儋州志》《仁化县志》《新会县志》《潮州志》《续厓山志》等志书,两任仁化知县均对其称赏有加,称其为“粤东名宿”“品学端纯,留心掌故”。笔者从志书的零星记载中大致勾勒出刘凤辉的仕宦经历。

刘凤辉,字广文,生卒年不详,广东新会人,祖父刘熊为举人。刘凤辉于同治元年(1862)拔为恩贡后,并未取得更高的功名。同治八年(1869),他出任广东仁化县教谕,次年兼任该县训导,后主纂《仁化县志》,光绪二年(1876)冬升任儋州学正。光绪五年(1879),他在儋州独自编成《居儋录》,大约于光绪六年(1880)离琼归粤。光绪二十二年(1896),刘凤辉任潮州府教授。除了一志、一录外,刘凤辉另存咏兰诗十首、文一篇。

刘凤辉的官职均与教育工作相关,其教育理念见于《重修濂溪书院记》。他认为人才关乎国运,人才育于圣贤;学校兴而作育宏,楷模端而学术正;应尊崇前贤,配祠纪念以化风俗。他还指出人易随波逐流,久染货利易致沉沦,故学校教育尤须培养士人明理、重道、坚毅之品行。

基于此,刘凤辉深谙“名人效应”对地方教育的示范意义。许多文化名人留有遗迹,惠及地域精神。居儋期间,他目睹东坡“当年胜迹,半就湮没”,了解韩祐所刻《居儋录》仅存残卷、刻版久毁的现状后,决定重辑《居儋录》,彰显东坡对儋州的教化之功。他在《居儋录·序》中明言:“夫公忠义满天下,文章烁今古,何藉此区区一编之传?然公不必以儋传,儋实以公而光。补而编之,俾后之人得以景仰流风余韵……以是知公之大有造于是邦也。”他想通过《居儋录》的整理、传播,使苏轼的“流风余韵”成为后人可感可学的楷模,实现“端学术、正风俗”的教育理想。

刘凤辉与东坡之缘,其实早在其宦琼前就已结下。同治十二年(1873),刘凤辉受聘为《仁化县志》总纂官后,便以史家眼光从《文献通志》《淳祐学碑》等文献中钩沉稽考,将苏轼长子苏迈补入县志“秩官”序列,赞其“文章政事有父风”。此事可见刘凤辉对苏轼的关注并非一时兴起,而是源于其长期对乡邦文献和历史人物的留心。光绪二十二年(1896),刘凤辉在《居儋录·后序》中回顾:“忆前纂修《仁化邑志》,手辑先生长君政绩于《名宦》。儋耳五年,获亲履谪居遗址,流连往复,搜访前徽,兹得补缀遗编。谓非大有欣幸乎?”勾连近三十年经历,他以能为苏轼补缀遗编而欣喜,体现了后世学者对这位文化巨擘的无限景仰。

历时十七载终付梓

光绪五年(1879),刘凤辉完成《居儋录》编选,然未及刊印,次年即携稿离任返粤。直至光绪二十二年(1896),得后学资助,他庋藏十七年的《居儋录》方得付梓。

这并非刘凤辉所编文献首遇刊印困境。同治十二年(1873),他任《仁化县志》总纂官,六月成书,却因经费困难未刊。光绪元年(1875),他请时任知县葆春作序以推动出版,仍未果。光绪八年(1882),知县邓倬堂于《重修邑志序》中说:“仁邑修志近十年无力付梓……因缀数语以待后之守斯土者。”光绪九年(1883),这部由刘凤辉编纂并为刊刻工作奔走多年的《仁化县志》终得付梓,此时距他离开仁化县已有7年。

相较《仁化县志》,《居儋录》从编成至刊刻历时逾十七载。刘凤辉于后序中不无心酸道:“右录辑于儋州,俸满内渡,历闻韶翁,曲及迁潮,随置行箧……于是庋藏一十有七载矣。”究其原因,仍是经费不足。但是,这并未打消刘凤辉的热情。刊刻前,他邀请广东惠潮嘉观察使联元作序,冀益传播,《居儋录》刊刻后又竭力推广。

光绪二十三年(1897),刘凤辉将《居儋录》赠予时任广东学政张百熙。次年,张百熙因以主考官身份奏荐康有为应经济特科试,被朝廷追责,幸得友人相助,才幸免刑戮。经历宦海浮沉的张百熙,阅及刘凤辉的《居儋录》后深有感触,接连写下《潮州刘教授凤辉以所辑东坡居士〈居儋录〉见贻,意有所感,遂题其后》《意有未尽,再题二律》《余题〈居儋录〉诗,幕中诸君皆有和作,作此报之》四首律诗,可见感怀之深。

集大成者 后出转精

巧合的是,刘凤辉仕宦轨迹与苏轼贬谪路线也有重叠:苏轼自惠州再贬儋州,刘凤辉则由仁化调任儋州。地理空间的叠合,加深了其对苏轼处境的理解与共鸣,生出“重走东坡路”的亲切感,也深深影响了重辑《居儋录》的面貌。

苏轼居惠有《寓惠集》,居儋有《居儋录》。刘凤辉编《居儋录》后归粤,曾试图重编《寓惠集》,以期构建苏轼贬谪岭南诗文合集,使其“南来事迹得全览焉”,最后虽未如愿,却可见其为一代文豪结集以立传的雄心。

刘凤辉编撰的《居儋录》共6卷,收录苏轼贬谪儋州以及来琼、离琼途中与海南相关的诗文作品共355篇。他重辑《居儋录》,并非简单复刻陈荣选、王时宇编本的分体体例,而是改采编年体,希望通过编年呈现苏轼居儋的经历及心境变化,别具匠心。诗文目录后附年谱,他特作说明称地域编本加年谱“例不合载”,但考虑到年谱可明确“年月前后事迹”,故载入集中。

为完整呈现苏轼的南行、居儋、北归,刘凤辉选本诗文范围溢出“居儋”,扩展至部分岭外诗歌。他在《居儋录》例言中称此编“起雷、藤,纪其来,终廉、韶,纪其归”,打破狭隘地域限制,暗合樊庶编本《海外集》编辑思路。刘凤辉在书中精选与“居儋”密切相关的过岭诗9篇11首,或写梦回海外,或写贬谪心境,将苏轼海南岁月置于其人生际遇与心路历程的大背景中考察,呈现出更为开阔的编辑视角。

刘凤辉所辑《居儋录》参考自南宋施元之、顾禧至清代查慎行、冯应榴、王文诰等诸家注苏成果,以按语形式厘定补充;专设“考证诗”“辩证诗”部分,对前人编本误收篇目细致辨析,考辨逻辑严密,结论可信;收录王岩所绘笠屐图、载酒堂图、桄榔庵图及刘润纲题字;参考陈荣选、韩祐编本《居儋录》系统与王时宇编本《海外集》系统篇目,是为明清东坡海外诗文选本的“收官之作”。该选本之所以“后出转精”,重修者刘凤辉功不可没。

(作者系海南师范大学文学院讲师)