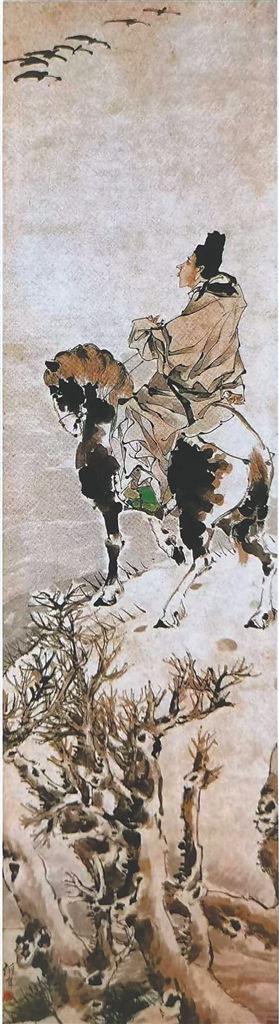

清代画家任伯年的《霜崖眺雁图》。北京故宫博物院藏

清代画家边寿民的《芦雁图》《芦雁图扇页》。北京故宫博物院藏

■ 缪士毅

秋高气爽,抬头仰望,偶见雁群从天空中掠过,让人惊喜不已。此时,打开一些古代画家画集,品赏个中以雁为题材的画作,情趣盎然。

雁,为大型游禽。在我国雁类常见的有豆雁、鸿雁、灰雁、斑头雁等,在民间统称为“大雁”。雁作为候鸟,一般每年春分后从南方飞回北方,秋分又从北方飞往南方。在迁徙时,总是几十只、数百只,甚至上千只汇集在一起,列队而飞,古人称之为“雁阵”。迁徙途中,“雁阵”由有经验的“头雁”带领,常排成“人”字形,或“一”字形队伍。有时变换队形,替换头雁,有利于长途飞行。对此,画家在画作中描绘雁群的队形时,就体现雁的这一生物学特性。

值得一提的是,清代以画雁驰名的画家边寿民,为了画好雁,曾“结茅苇际”,与雁为伍,每日细致地观察雁的行、卧、翔各种姿态,故其笔下的雁,具有生动写实的特点。

雁在中国传统文化中占有一席之地。雁象征着高远的志向,人们常用“鸿鹄”来指代那些胸怀远大志向的人。这里的“鸿”就是大雁。雁象征忠贞,它不仅代表着忠诚与美好,更是婚姻稳固的见证。元好问的“问世间情为何物,直教人生死相许”,就是对大雁忠贞不渝精神的点赞;雁在古代被赋予信使的象征意义,有着“鸿雁传书”的美好寓意;雁每年春秋两季的迁徙都如期而至,从不失约,而象征为“守信”;雁因其警觉和聪明而被视为“聪慧”之象征,等等。在民间,人们喜欢用“鸿图”来比喻宏伟的事业;用“鸿儒”指代博学之士;用“鸿运”寓意事业兴旺发达,等等。

自古以来,雁是中国画的传统题材。历代的画家喜欢以雁为题材,留下了许多表现雁飞、鸣、食、宿等的画作,如宋代画家崔白的《芦雁图》、元代吴镇的《芦花寒雁图》、明代画家沈士充的《危楼秋雁图扇页》、清代画家边寿民的《芦雁图》《芦雁图扇页》、清代八大山人的《荷花芦雁图》、近现代画家吴湖帆的《芦荻寒雁扇页》,等等。这些以雁为题材的画作,不论是立轴、扇页、册页,或是手卷;不论是纸本,或是绢本;不论是墨色,或是设色,带给人们的皆是绘画艺术之美,还有对雁文化的思考。

从观赏画中的雁,不仅看到了雁所蕴含的美好吉祥的文化寓意,也看到了雁是生命的坚韧象征,也是自由和远方的诗意象征。这也许是画家喜爱画雁的原因之一。

明代画家沈士充的《危楼秋雁图》扇页,纸本设色,纵17.1厘米,横47.3厘米,现收藏于北京故宫博物院。从画面看,远山尽为雾霭云气所遮,近处可见虬根曲枝的松树,还有为秋风所染的红叶树,山腰间茅舍隐约可见。天空中,一对大雁正在展翅飞翔。而一归隐者在茅舍内独身而坐,正目视这对渐行渐远的大雁,遐思不已。此画是沈氏依宋人“危楼秋雁”诗意所绘。画中题跋:“危楼日暮人千里,欹枕风秋雁一声。”出自宋代宋徽宗的诗句。此画在构图上匠心独运,虚实相映,饶有情趣。

清代画家边寿民以泼墨芦雁享誉画坛,有“边芦雁”之称。他的《芦雁图》立轴,纸本设色,纵128.7厘米,横49.1厘米,现收藏于北京故宫博物院。从画面看,两雁在寒沙折芦之间,寒沙隐约,从寒沙中长出的一枝芦花,秃笔蓬松。一只雁在空中盘旋将下,一只雁栖息于芦花间,活灵活现,极为真切生动。边氏笔下的雁,采用大写意的泼墨技法,头颈弯曲,墨中带赫色,一笔而成,由浓而淡。羽翮柔软润泽,意趣横溢。显示出边氏对笔墨的熟悉运用能力和超强的造型能力。

清代画家任伯年的《霜崖眺雁图》立轴,纸本设色,纵155.8厘米,横42.5厘米,现收藏于北京故宫博物院。从画面看,山崖及邻近的树木披上了一层白白的霜,突出了秋冬意境。天空中,一雁群振翅高飞,似乎正在向着南方进发。一高士骑马立于山崖之上,正在眺望天空中的雁阵,聚精凝神,形神毕肖。纵观画面,构图简约明快,设色浓淡得当,人、马、雁描绘惟妙惟肖,环境渲染得体,尽显艺术之美。