苏轼与李公麟

真情尽在翰墨中

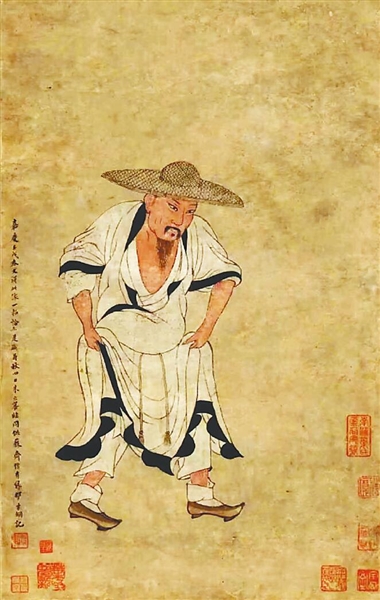

明代朱之蕃临李公麟《东坡笠屐图》(局部)。 北京故宫博物院藏

■ 韩国强

【编者按】

北宋文学大家苏轼有着说不完的话题,与他有交往和交流的人士大多能名留青史,包括那位可能是最早为其绘就《东坡笠屐图》的画家李公麟。深挖史料和前人诗文,可知苏东坡与李公麟交情颇深,后者在当时也是一位名流,是“好古博学,长于诗,多识奇字”“雅善画”之人,且与苏轼一样,在《宋史》中有传。

苏轼与李公麟都是宋代的大家,两人借由诗画交流、交往,切磋艺术,友情深厚。

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州(今四川眉山)人。《宋史·苏轼传》称苏轼的文学作品“浑涵光芒,雄视百代”。

李公麟(1049-1106),字伯时,号龙眠居士,舒州(今安徽怀宁县、潜山县一带)人。《宋史·李公麟传》说他“好古博学,长于诗,多识奇字”“雅善画”。

起初,李公麟绘画并不引人关注,甚至被人指责,但他不以为意。

苏轼《次韵子由书李伯时所藏韩干马》,对李公麟画中的“天马”作了生动的描绘,诗句极具推崇李氏马画之能事,“龙膺豹股头八尺,奋迅不受人间羁”“元狩虎脊聊可友,开元玉花何足奇”。

苏轼的另一首诗《次韵吴传正枯木歌》,也极力赞美李公麟画马的技艺:“龙眠胸中有千驷,不惟画肉兼画骨。”

李公麟被人指责作画可耻,而苏轼不顾世俗,称赞李公麟“前世画师今姓李”,才有《宋史·李公麟传》“雅善画”的美誉。

绍圣年间,苏轼遭受沉重的打击,一贬再贬,最后到了海南儋州,遇赦北归时,究竟到哪里安居,他一度举棋不定。据孔凡礼先生考证,苏轼当时考虑住在舒州,后来苏轼到了韶州,李公麟弟弟李公寅(亮工)时为韶州通判,劝苏轼在舒州住下来,于是苏轼卜居舒州的愿望更加坚定,他给李公寅的信中明确表示:“意决往龙舒,遂见伯时为善也。”从一个细节足见苏东坡与李公麟晚年的深厚友情。苏轼北归途中听说李公麟有点咳嗽,十分牵挂,便立马投书问候,并表示未能亲临问候的内疚。

李公麟作为一名画师,他与苏轼的交往更多的是以画(其中一部分为苏轼的画像)传递情感,互动方式有三。

一是李公麟绘画,苏轼作文或题诗。《苏轼全集校注》有一篇佚文《李伯时画像跋》云:“初,李伯时画予真,且自画其像,故云‘殿以二士’。已而黄鲁直与家弟子由皆署语其后,故伯时复写二人。”可知李公麟不只画了苏轼和自己,还画了黄庭坚和苏辙。苏轼在《书<黄庭内景经>尾,并叙》中极言赞美李公麟的画:“笔势隽妙,遂为稀世之宝。”

二是两人共同挥笔作画。元祐元年(1086年)正月十二日,苏轼和李公麟应柳仲远之请,取杜甫诗“松根胡僧憩寂寞,庞眉皓首无往著。偏袒右肩露双脚,叶里松子僧前落”之意作画,名曰《憩寂图》。

三是李公麟为苏轼画像,且不止一次。

比如苏轼按藤杖坐盘像,画得非常逼真。诚如黄庭坚所云:“李伯时作子瞻按藤杖,坐盘石,极似其醉时意态。当吾辈聚会时开此像,如见其人。”

又如《西园雅集图》。米芾《西园雅集图记》称:“李伯时效唐小李将军为著色泉石,云物草木花竹皆妙绝动人,而人物秀发,各肖其形,自有林下风味,无一点尘埃气,不为凡笔也。其乌帽、黄道服、捉笔而书者,为东坡先生。自东坡而下凡十有六人,以文章议论、博学辨识、英辞妙墨、好古多闻、雄豪绝俗之资、高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷。后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳。”

再者是金山画像。《金山志》载:“李龙眠画子瞻照,留金山寺,后东坡过金山自题云云。”

再就是后世最为津津乐道的《东坡笠屐图》了。此图描绘苏东坡在儋州访黎子云,遇雨,从农家借斗笠戴之,著屐而归的韵事。李公麟《东坡笠屐图》原画已失传,但有明代朱之蕃临李公麟《东坡笠屐图》的画作存世,一幅藏于广东省博物馆,另一幅藏于北京故宫博物院。