抗战时期,日本在海南疯狂掠夺铁矿等资源

血泪交织下的经济掠夺

石碌铁矿抗战时期幸存劳工口述记录。

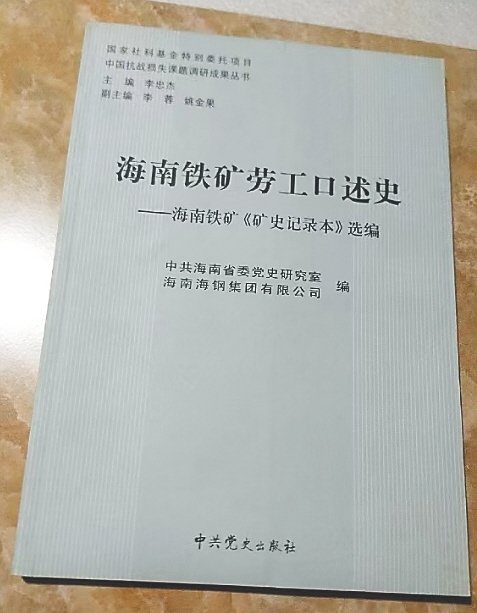

《海南铁矿劳工口述史》。

田独万人坑死难矿工纪念碑。海南日报全媒体记者 武威 摄

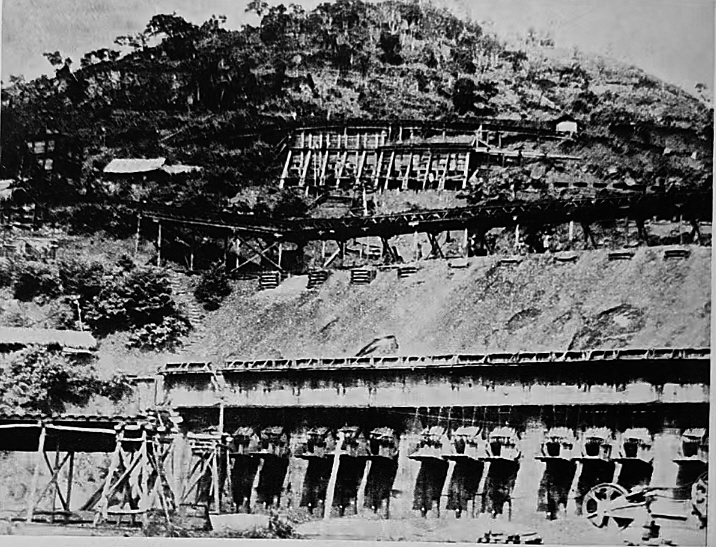

日本文献资料中的石碌铁矿。

装运海南矿石出岛的日本汽船。

日侵时期的石碌铁矿劳工。本版图片除署名外均由张兴吉提供

张兴吉 王磊晶

在海南,有一批珍贵的历史资料——1963年组织的石碌铁矿职工口述矿史的回忆录,其中有156名抗战时期幸存劳工的回忆,详细地记录了这些矿工在抗战时期被日军强征、骗招到海南石碌铁矿的悲惨经历。这些矿工的回忆资料,后被收入《海南铁矿劳工口述史》(中共海南省委党史研究室、海南海钢集团有限公司编,中共党史出版社出版)一书,以此揭开日本在海南进行经济掠夺的冰山一角。

掠夺的背景和方向

在1938年武汉会战前后,日本已感到想通过消灭中国军队的有生力量,迫使中国人民屈服的战略难以奏效,便开始企图以封锁作战来扭转战局。

1938年5月,日军攻占福建省厦门。同年8月,攻占广东省汕头外海的南澳岛,揭开日军进攻广东的序幕,10月占领广州。这一系列作战都是从所谓封锁作战的角度出发的。在日军讨论进攻广州的同时,日军海军开始酝酿进攻海南岛的计划,也是基于上述思路。

日军攻占广州后不久,武汉会战结束,此后的抗日战争就进入了一般所说的“相持阶段”。人所共知,日本作为偏居东亚一隅的岛国,其近代工业所需资源极度匮乏。自明治维新后,日本走上工业化道路,其对外资源依赖的局面就已形成。从1937年七七事变爆发到1938年10月占领广州,日本本土的物资供给变得极为困难。因此,日军基于进一步封锁中国抗战及取得“南进”战略基地的目的,于1939年2月侵入海南岛。日军在充分利用海南岛地理优势展开军事战略活动的同时,也对海南岛内的丰富资源,特别是热带农业以及矿产资源进行“开发”,以达到其夺取日本所缺乏的战略资源的目的。

日本在东亚的扩张,加剧了其与欧美列强之间的矛盾,从而使日本对欧美列强控制下的东南亚的所谓“南方资源”(包括石油、铁矿、热带产品等)不敢再抱有更多希望。所以,日本在侵占海南岛之前及占领初期,希望能以海南岛的资源来弥补其南洋资源之不足。日本在对占领海南岛的指导性文件《海南岛政务暂时处理要纲》中表明了其官方态度:“对国防、经济上重要之诸资源,极力促进其调查;有关应对急需之短缺资源,力求本岛资源之获得。”

抗战时期,日本把台湾视为其南进的前沿,进而把海南岛视为其南进的前哨基地。在太平洋战争爆发前,日军几次大规模的军事行动,海南岛都是其出发基地。昆仑关战役之前,日军5万人集结于三亚(1939年11月);1940年9月,日军强行进占法属印度支那北部之前,在海口、三亚集结日军数万人;1940年底,日军第48师团进驻海南岛北部;1941年底,日军25军集结于三亚,准备进攻东南亚的“南方作战”。日军在海南岛还有相当数量的驻军,一般维持在两万人左右。大批军队的集结、进驻,自然需要大量的物资供应,特别是粮食供应。

随着日本不断对外侵略,扩大军工生产,造成日本农业劳动力转移,农业生产大受影响,农业减产在所难免。日本国内粮荒日趋严重,“日本进入了粮食不足的时代”。1939年4月12日,日本政府公布米谷配给统制法,以强化对粮食的管理与控制。

《台北帝国大学第一回海南岛学术调查报告》中把日本官方的观点表述得非常明确:“海南岛作为南进的一大基地,派遣驻屯军及居留侨民也许会连续增加。为了确保驻军及侨民所需粮食,这种增产水稻为主的粮食作物是绝对必要之所在。其次,台湾的蔗糖,北海道、满洲等地的甜菜糖,以其总产之砂糖,尚且不能满足需求,从现状出发,应加强甘蔗的栽培。其他如陆续列入热带纤维、热带药用作物进入(海南岛)会社的栽培计划之各项,想来无论何者都是应加努力之热带生产资源。”

同时,矿产品等资源也是日军在海南岛经济掠夺的又一重要项目。因此,海南岛矿产资源的开发被正式列入日本战略物资开发的范围。

铁蹄下的疯狂掠夺

1939年4月,日军登陆海南岛仅两个月后,日本进入海南岛的企业就在军方策划下组成海南岛农林委员会。有资料记载:参加海南岛农林委员会的日本企业有28家,包括伊藤产业、日本油脂、日窒、日东拓殖、武田长兵卫、大日本制糖、台湾拓殖、南洋起业、海南产业、海南物产、南洋橡胶、南国物产、南洋兴发、梅村、小川、野村合名等,领衔者是台湾拓殖株式会社。

除了日用的食用类作物稻米、甘蔗、蔬菜之外,在海南岛的日本各农业会社也从事其他农作物的栽培,其具体情况如下:

小麦:在台湾拓殖陵水农场有相当规模的种植面积,南洋兴发崖县农场、日本制糖那大农场也有试种。

棉花:在南洋起业北崖农场及罗带农场、南洋兴发、南国产业等农场试种。

烟草:在台湾拓殖陵水农场、南洋兴发崖县农场、日本制糖那大农场试种。

罂粟:厚生公司的白莲、老城、土艳、烈楼等农场有4町步试种;该公司又在其“开发区域”,针对当地农民有7町步5段步(约合114亩)的指导奖励栽培;在日本制糖那大农场也有试种。

橡胶:日本制糖及南洋橡胶在那大和兴隆经营一系列橡胶园;日本轮胎之外也有农场栽培。

咖啡:以东台湾咖啡迈号农场为首,海南产业、南洋橡胶等有栽培。

茶:在三井农林藤桥农场试种。

木薯:以日本制糖那大农场为首,台湾拓殖、海南拓殖、南洋起业、小川香料等均有试种。

番薯:在各农场都有栽培,面积较大者为台湾拓殖、日本制糖、海南拓殖、南海兴业、盐水港制糖、海南物产、南国产业、伊藤产业、小川香料、东台湾咖啡等。

菠萝:海南物产、南洋起业、伊藤产业等栽培。

苎麻:在海南产业之福山农场有试种,并有望扩大其面积。

黄麻:日本轮胎、古川拓殖、伊藤产业等试种。

木棉:海南产业、古川拓殖、台湾拓殖等试种。

剑麻:位于南洋起业的北黎农场、台湾拓殖的陵水农场两地,从两会社进入海南岛之初就引进台湾南部的种苗进行相当面积的种植。

石碌铁矿的开发是日本侵占海南岛时期最大的“开发事业”。1939年2月,日军在海南岛登陆后,立即进行海南岛资源调查。《海南岛石碌铁山开发志》记载:日本窒素公司在1940年4月组织调查队在石碌山发现铁矿,此后进行全面矿床调查,确认矿山的开采价值,认为其埋藏量不下1亿吨,从1940年4月开始着手矿山的正式开发。

另据日本人的调查,三亚田独铁矿的蕴藏量约500万吨,日本人自1940年开始开采,1944年1月停止采掘。

在日本侵琼期间,石碌铁矿采矿量为69.5万吨,被掠夺到日本的矿石达41万吨。田独铁矿共开采出优质铁矿石269.1万吨,被掠夺回日本的达241.6万吨。

从日军占领海南岛到太平洋战争开始之前,日本军方对海南岛的占领政策是一种补缺式资源掠夺政策,即在“南进”之前进行的一种物资替代准备。为配合产业“开发”,日本在海南岛策划兴办了一系列近代工业,但无论从规模还是数量、种类来说,都不构成完整的工业体系,只是为了配合基础开发而兴办的服务性小型企业,这就是日本文献资料中所谓的“中国事变中的现地自给计划”,主要包括钢铁制品加工工业、汽车修理、木材加工、精米、制糖、皮革、制鞋、食品加工、调味品、制盐等,这些从一个侧面反映出日本急于夺取海南岛资源的想法。

日本海军确立木材的岛内自给计划后,先由一些会社设立小型木材加工厂,此后又组成专门企业来负责木材生产,1940年为支持日窒的石碌铁矿建设,又专门成立岛田合资会社,在感恩县东北部地区从事森林采伐和木材加工,为日窒的石碌铁矿建设提供木材。

在日军侵入海南岛之初,根据日本海、陆、外务三省的协议,海南岛内生产的畜牧产品及其副产品等物资对岛外的输出,皆由三井洋行统一承当,而其生产及采购的业务则由南方畜产、台湾拓殖畜产部、水垣食品原料公司承担。

日军侵入海南岛后,日本的渔业会社也随之而至,其中包括日本林兼会社。该会社为扩大对海南岛周边渔业资源的掠夺,投入大量人力物力,于1940年4月在三亚建成冷冻厂,冷冻能力达150吨/日,另有拖网渔船40艘,月产量可达500吨。

矿山劳工的血泪控诉

开发矿山需要大量劳动力。为了满足石碌铁矿劳动力所需,日本人在各地骗取劳工。1941年3月,日本人在香港招募了约1000名劳工,9月又从上海招募3000名劳工,安排到建设工地上。上述复杂建设工程缺乏必需的生活条件,艰苦的劳动、恶劣的生存环境,使约4000名劳工有半数在半年内就死亡了,还有不少人逃走。

在日本“开发”海南石碌铁矿时期,使用人员最多的是1943年,有日本人3000人、台湾人600人、来自中国内陆的劳工2万人,还有在海南岛本地征发的劳工2.2万人,总数超过4.4万人。据海南铁矿老工人在1963年回忆,“我们从汕头来的5000多人,到日本投降时只剩700多人,除了20多人去当游击队,其他都饿死、病死了”“上海来的最早一批3000人,到我们来时,他们只剩30多人,其余都病死或被打死了”。

田独铁矿开采6年之久,田独劳工在这里受到非人的折磨,被枪毙、活埋、烧死、打死和病饿死者达1.2万余人,其中崖县(今三亚市)本地劳工10120人,其余近2000人是海南岛外或岛内其他市县的劳工。被日军残害折磨致死的劳工全部埋在田独村边,成为骇人听闻的“田独万人坑”。

据记载,日军为了掠夺海南资源,以强征和诱骗的方式招募20余万名劳工从事采矿、采伐、筑路等劳役,劳工伤亡累计11万余人,伤亡率高达近60%。

相关稿件

您访问的链接即将离开“海南省人民政府”门户网站

是否继续?

琼公网安备 46010802000004号

琼公网安备 46010802000004号